우리 동네 은근슬쩍 들깨 거시기 둘

요즘 들깨국수에 삘이 꽂힌 이유는 감자옹심이가 들어있는 들깨칼국수를 먹어 본 후부터일 텐데

우리처럼 작은 동네에 들깨를 취급하는 식당이 둘씩이나 있어 올려봅니다.

하나는 들깨칼국수요 다른 하나는 도토리임자탕(들깨탕)이니 면이 달라 비교불가하지만

수유역 부근 <정지연 들깨칼국수&한방삼계탕>이라는 긴 이름의 식당에서는

닭을 주제로 한 칼국수나 삼계탕이 대표음식인 것 같은데

내가 갈구하는 것은 들깨칼국수이니 그거+보리밥을 시켰습니다.

카톡 채팅방에서 <닥다리로가는길>을 검색, 채널+하시면

배추김치, 무생채, 때에 따라 양념 가감된 콩나물이 기본으로 나왔습니다.

미리 말하는 것이지만 이 집은 이 무생채가 맛있었습니다.

내가 좋아하는 맛보기 보리밥이 나왔습니다.

김치 빼고 다 때려 넣고 비빔장과 참기름을 뿌려 썩썩 비빕니다.

맛보기 보리밥과 주인공 국수, 둘의 호감도를 비교한다면 50 : 50, 물론 전적으로 내 기준입니다.

내가 보리밥과 나물에 진심인 놈이니...

들깨를 식당에서 직접 갈아 쓰는 집은 없을 테고 그것 때문에 영양가가 떨어질 리는 없겠지만

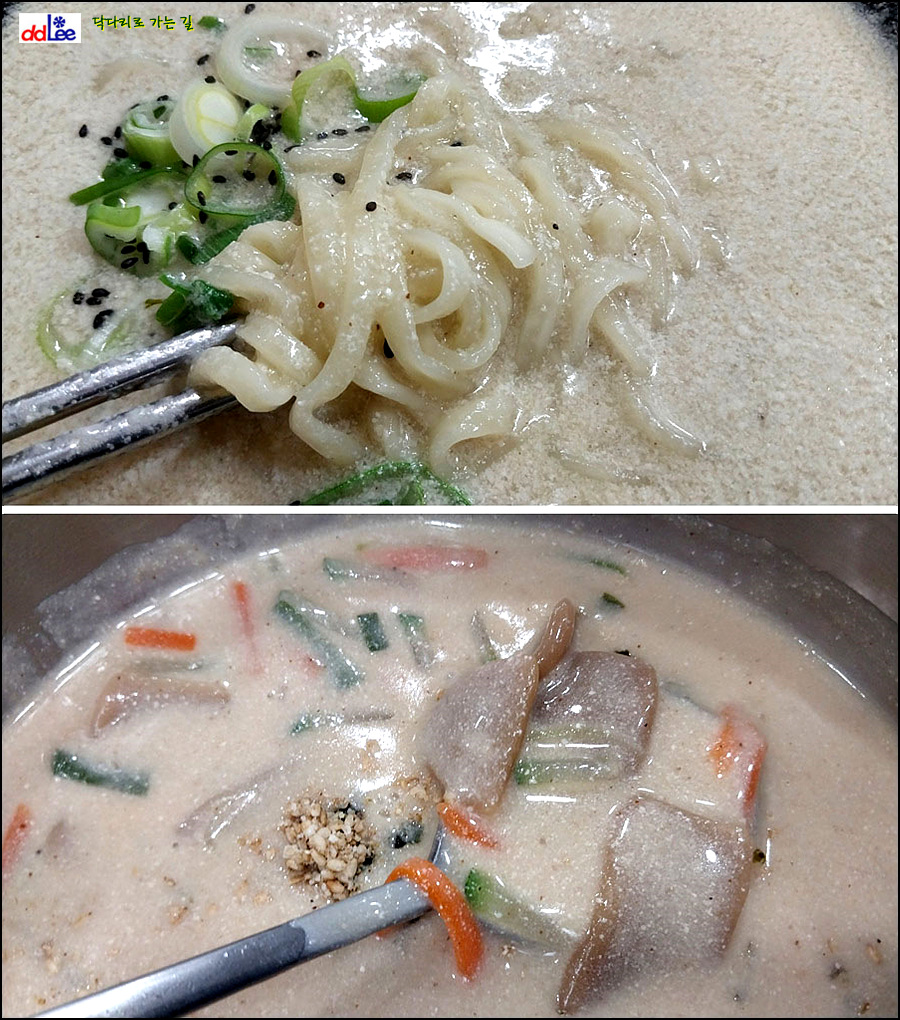

고운 입자가 훨씬 고급지고 부드러운 느낌을 주는 건 틀림없습니다.

잘 먹고 나서 까만 그릇에 들러붙은 들깨 입자는 먹을 때 몰랐던 걸 일깨워주는 것 같습니다.

그릇을 밝은 색으로 바꾸면 맛있었던 느낌을 간직하고 갈 텐데요.

그러나 투명해 보이는 면발의 비주얼과 빠지지 않는 무생채 맛이라면

그런 것 정도는 은근슬쩍 넘어가 줘야 하겠지요.

자전거 타고 나가 기다림 없이 편하게 먹을 수 있으니 나에겐 그것만 해도 과분합니다.

큰길도 아닌 동네 골목길에 있는 <산도토리임자탕>이라는 식당은 놀랍게도 대기줄이 항상 있습니다.

몇 번 시도 끝에 겨우 영업시간 전에 가 대기 없이 들어갔습니다.

사진에서 보시다시피 남자는 온리원 나 혼자, 도토리가 여자분들께 그렇게 효능 좋은 음식인가요?

아침인데도 불구하고 나처럼 들깨탕 하나만 먹는 사람은 드물고 잡채, 무침, 묵밥, 쟁반국수등

여러 가지를 시켜드시는 분들이 대부분이었습니다.

반찬은 대동소이합니다. 무생채는 먼저집이 웃길이었습니다.

기다리며 생길 수 있는 불만을 일시에 날려주는 서비스 도토리전과 묵.

한 장을 반으로 자른 줄 알았더니 반으로 잘라 두 겹으로 올려놓은 얇은 전입니다.

비가 추적이는 날 얇게 부친 새빨간 김치전과

영월에서 묽은 메밀반죽을 번철에 국자로 펼치면서 만드는 배추전이 떠올라 막걸리를 부릅니다.

임자탕은 국수가 아니라 도토리전을 나쵸처럼 사각으로 자른 조각입니다.

처음엔 건더기가 가라앉아 있어 뭐 있겠나? 이거 먹고 배가 부를까? 했는데

곱게 갈린 들깨 국물과 함께 은근스을쩍 부드럽게 넘어가는 얇은 도토리 편이 목젖에 닿는 촉감을

진달래 젖은 꽃잎에 견준다면 오버겠지요?

아마 도토리편이 두터웠으면 이렇게 먹는 재미가 덜했을 겁니다.